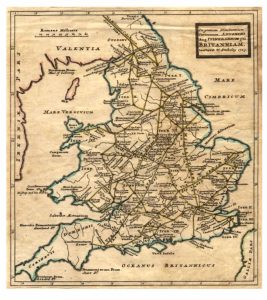

I metodi tecnologici che oggi vengono usati in archeologia, come i LiDar e le ricognizioni aeree, stanno rivoluzionando le scoperte di vecchi ruderi che ancora giacciono sotto la superfice. Le nuove scoperte mostrano ancora di più quanto sparsa, attiva e complessa sia stata la presenza dei romani non solo in Inghilterra ma in tutta la Gran Bretagna.

In questo capitolo parleremo delle loro costruzioni le cui rovine ci parlano e raccontano non solo il loro passato ma anche quello che la società britannica è diventata oggi.

In particolare, visiteremo le strade di comunicazione costruite dai romani durante tutta la loro presenza in Britannia, le località e le maggiori città che esse attraversano perché sono le strade realizzate in ogni tempo e da tutti i popoli che non solo hanno facilitato la circolazione delle merci e delle persone, lo scambio e la valorizzazione delle culture ma soprattutto hanno determinato il benessere di un paese. Oltre tutto, i romani hanno dato precedenza alla costruzione delle strade dopo ogni conquista, priorità che si è poi rilevata una delle ragioni più importanti per cui sono riusciti a mantenere unito il loro vasto impero per tanti anni.

La costruzione delle strade in Britannia è iniziata al momento stesso dell’occupazione. Alcuni storici ed archeologi hanno però messo in discussione l’appartenenza ai romani della scelta del tracciato ed il modo in cui le strade sono state costruite. Questo è quanto afferma, per esempio, Adam Dahmer della University of Louisville che scrive:

“Noi sbagliamo quando attribuiamo la realizzazione della pavimentazione delle strade costruite in Inghilterra ai Romani e non ai Celti.” Nella sua opera pubblicata nel 2013 (“Revisiting the achievements of the Ancient Celts: evidence that the Celtic civilization surpassed contemporary European civilizations in its technical sophistication and social complexity, and continues to influence later cultures”), l’autore vuol dimostrare che la civiltà, la cultura e le conquiste tecnologiche dei Celti sorpassava quella dei popoli successivi, a partire da quella dei romani. La tecnologia usata dai Celti nelle loro opere, come la costruzione delle strade, afferma ancora Dahmer, non può essere messa in discussine per il solo fatto che noi non abbiamo documentazione scritta che è un fatto fisiologico avvenuto verso la fine del secondo secolo prima di Cristo quando i Celti portatori della cultura La Tené, avevano già perso l’uso di una lingua comune ed erano in grado di tramandare la storia della loro tribù solo oralmente, attraverso i racconti che i sacerdoti druidi raccontavano alla loro gente.

Il dibattito su chi abbia per primo costruito le strade pavimentate è una polemica alquanto antica ed in certe occasioni divenuta anche campanilistica. Basti ricordare la lettera di un certo Mr. Denis Pater all’Editore del “Weekly Westminster Gazette”, il quale aveva pubblicato estratti di un nuovo libro di Alfred Watkins (1925) sul paesaggio inglese, classificando come “trackways” (sentieri sterrati) le strade che i Celti avevano costruito in Britannia prima della venuta dei romani. Denis Pater scriveva: “Common sense tells us that all must have been connected by roads capable of sustaining the traffic of herds, bullock transport, pack horses, and chariots. Such roads must have been deserving of a more honourable title than “Trackways.” (Il buon senso ci dice che tutti dovevano essere collegati con un tipo di strade capace di sostenere il trasporto del gregge, dei buoi, dei cavalli da soma e dei carri. Queste strade debbono avere il diritto di aver meritato un titolo più nobile che non quello di “sentieri sterrati”)

Più vicino a noi e di particolare interesse sono state le teorie di Graham Robb, un ex membro accademico dell’Exeter College di Oxford, il quale, nel suo libro “The Ancient Paths. Discovering the Lost Map of Celtic Europe” (2013), ribadisce di aver scoperto la chiave che svela un ampio e sofisticato network di strade costruite dai Druidi, già operativo molto prima che i romani arrivassero in Francia e quindi anche in Britannia. La cultura dei Druidi, sostiene Graham Robb, era basata sulla matematica e sulla geometria come le loro migrazioni che erano degli avvenimenti programmati sulla scia delle linee del solstizio d’estate e quello d’inverno. In particolare, i Druidi costruivano le strade in base ad un modello prestabilito che seguiva il tragitto del sole.

E l’ultima scoperta nello Shropshire, sembra dare ragione a questa tesi. Alcuni archeologi, infatti, scavando nella zona di Bayston Hill vicino a Shrewsbury, hanno scoperto una strada che viene datata a circa 100 anni prima dell’invasione romana. La strada, sopraelevata al centro per smaltire l’acqua, è coperta da un massiccio ciottolato il cui materiale era stato preso dal fiume Severn.

Indipendentemente dal dibattito su chi abbia iniziato a costruire le strade pavimentate in Britannia, i romani avevano sviluppato una tecnica per la costruzione delle strade in Italia sin dall’anno 312 a.C. e cioè dalla programmazione della Regina Viarum da parte di Appio Claudio Cieco. Questa tecnica venne impiegata in tutti i territori occupati in seguito dai romani.

In molti casi i romani si sono serviti di tracciati preesistenti, aventi origini addirittura preistoriche. Molte strade invece, sono state aperte seguendo un nuovo tracciato che rispondeva ad esigenze del tempo. La costruzione delle strade per i romani avevano essenzialmente tre motivazioni: una funzione militare per permettere alle truppe di spostarsi facilmente e celermente; un servizio postale veloce ed efficace per garantire lo scambio di comunicazioni private e militari ed infine il passaggio delle merci e, dove possibile, con il traffico in doppio senso.

Le strade venivano costruite secondo un preciso progetto che iniziava con il sopralluogo dell’architetto che ne stabiliva la traccia in modo più rettilineo possibile, seguito dagli agrimensori che puntellavano il tracciato con dei pali infissi nel terreno, stabilendone i punti precisi. In seguito i libratores, aiutati dai legionari, scavano una fossa nel terreno fino a raggiungere uno strato solido. La profondità della fossa dipendeva dal terreno, in genere arrivava ad un metro ma poteva raggiungere anche i due metri.

La fossa scavata era larga tra i cinque o sei metri e veniva riempita con materiali diversi a secondo della località e del materiale disponibile, fino a raggiungere e, a volte, superare il livello del terreno. In un primo strato venivano posizionati sassi e argilla, nel secondo venivano sistemate pietre, mattoni e sabbia mescolati con calce, mentre il terzo veniva riempito di brecciolino e ghiaia. Spesso questi tre strati bastavano per garantire la percorribilità della strada, ma per le strade più importanti e più trafficate si aggiungeva un altro strato composto da lastre di pietra levigate e incastrate fra loro con gli interstizi coperti da brecciolina e cemento; il tutto per offrire ai carri che le attraversavano una superficie liscia e senza problemi. Il centro della strada era un po’ rialzato rispetto ai suoi margini che spesso venivano affiancati da due marciapiedi per i pedoni e da due canali di scorrimento per raccogliere le acque piovane.

Nei terreni paludosi le strade venivano rialzate con grandi quantità di pietre ed altro materiale fino a raggiungere due metri sopra il livello della palude. E quando il tragitto presentava altri tipi di ostacoli come fiumi e colline, gli architetti romani, specie gli ingegneri militari, erano maestri in superarli poiché erano proprio le costruzioni in cui i romani eccellevano di più.

Si calcola che i romani, durante tutto il periodo del dominio della Britannia, abbiano costruito una rete stradale di circa 10000 miglia, di cui 2000 erano strade pavimentate.

Questo sistema complesso di costruzione serviva a garantire una lunga durabilità nel tempo anche se era prevista una regolare manutenzione che in genere veniva eseguita da funzionari designati appositamente per questo lavoro. Ovviamente, le spese venivano addebitate alle autorità delle località il cui territorio era attraversato dalla strada.

Dopo il ritiro dei romani, la manutenzione regolare delle strade ebbe fine ma alcune di esse continuarono ad essere utilizzate anche dopo l’alto Medioevo. Solo verso la fine del 1700 la Gran Bretagna prese a costruire strade pavimentate.

I nomi originali delle strade romane non si conoscono poiché mancano fonti letterarie a livello di prova e perché, probabilmente, i romani nominavano le strade segmento per segmento, quando esse venivano completate e man mano che la Britannia veniva dominata. La maggior parte dei nomi attribuiti alle vie di comunicazione derivano dal Gallese oppure dall’Anglo-Sassone e furono attribuiti dopo la fine del dominio romano. L’unico nome anglosassone che può essere ricondotto ad un nome originale romano è la Fosse Way (dalla parola latina Fosse) che partiva da Exeter e terminava a Lincoln. Certo è che i popoli che occuparono la Britannia dopo il periodo romano, anche se trovavano le strade romane in rovina, fondavano i loro centri abitati lungo o vicino ad esse. Ne fanno fede le molte località che ancora oggi iniziano i loro nomi con Strat (come Stratford) oppure Stret, (come Stretton), prefissi che derivando dalla parola latina Strada, indicavano una località che si trovava vicino o su una strada romana.

In alcune località, il nome di una strada costruita dai romani veniva attribuito in base a delle leggende locali. È il caso della Sarn Helen Roman Road, che collega il nord con il sud del Galles.

Sarn Helen (Sant’Elena) era la moglie dell’Imperatore Magnus Maximus, la quale aveva indotto il marito a costruire delle strade per proteggere la popolazione dalle invasioni dei Pitti e degli Scozzesi. Anche se Helen (conosciuta nel Galles come Elen of Caernarfon) ed il marito Magnus Maximus (conosciuto come Macsen Wledig) vissero in Britannia per poco tempo, divennero dei personaggi famosi e per questo avvolti nella leggenda. In effetti quello che si conosce di Elen, moglie di Maximus, è quanto viene narrato nella fiaba dal titolo Breuddwyd Macsen Wledig (Il Sogno di Magnus Maximus) riportata nel Mabinogion, una collezione di 11 fiabe gallesi, tra cui anche quella di Re Artù. La fiaba racconta di Macsen, imperatore di Roma che dopo aver conquistato il potere, cercò la donna dei suoi sogni e la incontrò in Abersaint (la città gallese di Caernarfon). Lei si chiamava Elen Luyddog. Come prezzo del suo consenso a sposarlo, Elen pretese che l’Imperatore costruisse una serie di fortezze in tutto il Galles collegate tra loro da importanti strade. E così fu fatto.

Di vero in questa fiaba c’è il fatto che l’Imperatore Magnus Maximus effettivamente esistette alla fine del quarto secolo (383 – 388 d.C). Le strade, però, furono costruite nel Galles dai primi tre governatori della regione, Suetonius Paulinus, Julius Frontinus e Gnaeus Julius Agricola durante il primo secolo di occupazione romana.

Flavius Vegetius Renatus è un autore romano della fine del quarto secolo e nella sua opera, l’Epitoma Rei Militaris, racconta che i soldati romani utilizzavano basilari mappe di itinerari dove venivano riportate le località, le distanze fra loro e la qualità delle strade. Nessuna di queste “mappe” è sopravvissuta. D’altra parte Thomas Oberg, nella sua Master’s Thesis presso l’Università di Lund nella Svezia (2023), sostiene che vi sono essenzialmente due documenti primari che hanno permesso la ricostruzione della rete stradale romana: la Peutinger Table, una copia di un itinerario illustrato compilato da un monaco dell’Alsazia nel 1265 e l’Antonine Itinerary, un manuale che elenca il nome di alcune migliaia di località dislocate in tutto l’impero con le rispettive distanze tra di loro. È possibile che la Peuntinger Table sia una copia di una mappa originale romana compilata verso la fine del quarto secolo, però la parte che è sopravvissuta e che si riferisce alla Britannia è molto ridotta in quanto riporta solo le strade del sud est d’Inghilterra. L’Antonine Itinerary (Itinerarium Provinciarum Antoni Augusti) è una collezione di 225 liste di località compilate verso i principi del quarto secolo e le copie che sono state pubblicate in seguito sono tutte copie che rispecchiano le liste originali. Le liste delle località della Britannia, (Iter Britanniarum) figurano alla fine della collezione e riportano quindici itinerari che coprono tutta l’Inghilterra ed il Galles.