PARTE I – Periodo romano

Nel 55 a.C. Cesare invase la Britannia. Seguì una dominazione romana durata piu’ di quattro secoli e gli storici (e anche il cinema) tuttora ne dibattono: fu una presenza effimera o ebbe un impatto profondo?

Il film “The Eagle”, basato sul libro di Rosemary Ratcliff, The Eagle of the Ninth, racconta la storia di Marcus Aquila, un giovane soldato romano che dopo 20 anni, cerca di recuperare lo stendardo dell’aquila d’oro, perduta da suo padre, Flavius Aquila, comandante della IX Legione romana. Flavius infatti, aveva guidato la IX Legione in Caledonia per domare le insistenti insurrezioni della popolazione che abitava oltre il muro di Adriano, ma fu sconfitta, fu privata dello stendardo d’oro ed infine fu dispersa nel nulla. La IX Legione, simbolo della più grande potenza del mondo allora conosciuto, fu sconfitta da tribù poco organizzate e divise tra loro.

Vi è un altro film che parla della IX Legione romana: “The Centurion”. In questo film, a dire il vero meno famoso del precedente, la IX Legione romana con a capo il Generale Virilus, fu inviata al di là del muro di Adriano per placare le frequenti invasioni delle tribù che scendevano dalla Scozia. La IX Legione fu contrastata dalla feroce se pur piccola tribù dei Pitti guidata da Vortix, che non solo sgominò e disperse la legione romana ma fece prigioniero anche il suo comandante. Un soldato romano, il centurione Quintus Dias, accecato dalla sete di vendetta per la sconfitta subita, raggruppa i pochi soldati sopravvissuti e cerca di salvare il Generale Virilus.

I due film, anche se ambientati in un periodo ben limitato (nel secondo secolo dopo Cristo) e al di là della effettiva fine della IX Legione, hanno un effetto in comune: quello di riaffermare e tramandare la convinzione popolare dei britannici che la sconfitta e il conseguente dileguamento della IX Legione romana dimostra e giustifica la conclusione che tutto il periodo di più di 400 anni di dominazione romana, sia stato un isolato e breve periodo, privo di alcuna conseguenza nella storia di questa Nazione. E non si tratta di una convinzione solo popolare ma anche di una tesi portata avanti per decenni da eminenti studiosi storici come il Professore Collingwood di Oxford, i quali hanno scritto e cercato di documentare l’idea che tutta l’occupazione romana sia stato un periodo degno solo di curiosità letteraria.

Per l’antica Roma invece, fin dal primo approdo di Cesare sulle sponde di Pagwell Bay, l’annessione e l’inserimento delle isole britanniche nell’impero romano è stato considerato sempre un obiettivo molto importante. Ne fanno fede, come vedremo, la partecipazione degli stessi imperatori nelle diverse battaglie combattute su queste terre, le opere realizzate e i cambiamenti sociali realizzati durante e dopo l’occupazione. Peter Salway, uno studioso dell’Università di Oxford, sostiene quanto importante siano state le isole britanniche per i romani nel suo ultimo saggio “Roman Britain”, della catena Oxford History of England.

Del resto, come ci dice Tacito, gli stessi britanni indossavano con orgoglio la toga di Roma fin dai primi anni della loro annessione.

Ma quale è, in effetti l’eredità che i romani hanno lasciato alla Gran Bretagna?

Nelle prossime pagine presenteremo ai lettori le tappe della conquista e della dominazione romana, visiteremo le città e le opere lasciate dai romani, percorrendo le principali strade che essi stessi avevano costruito ed infine mostreremo i cambiamenti duraturi che sono stati compiuti dai romani nella lingua, nella cultura, nella vita sociale e nella religione dei britannici.

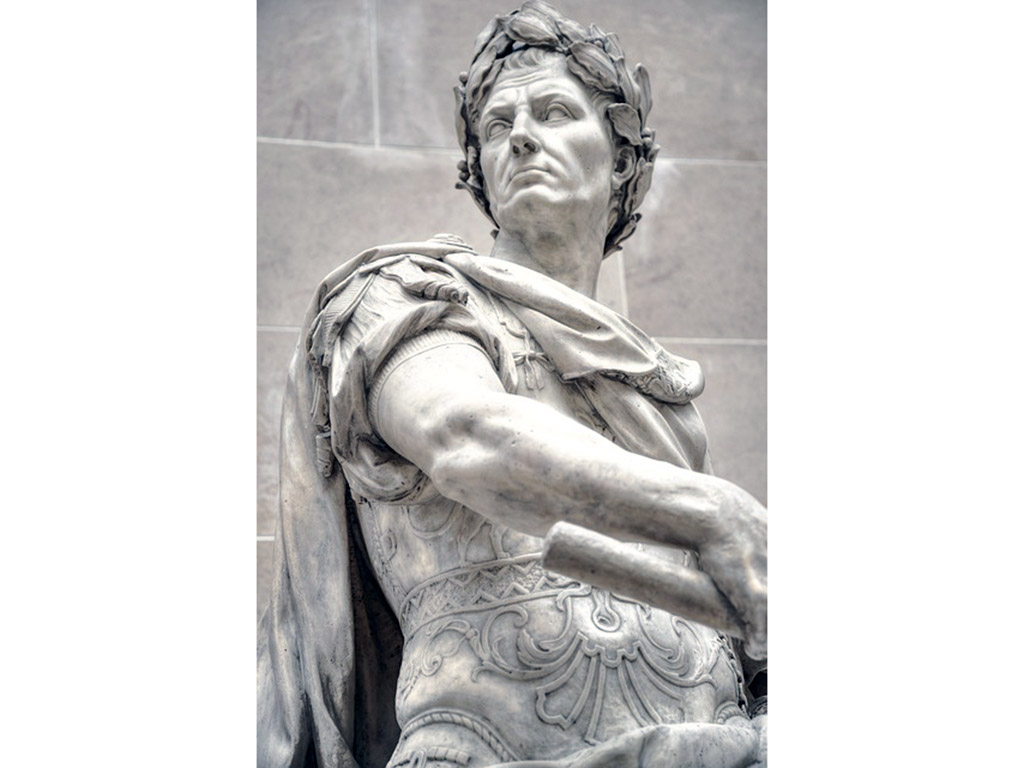

Capitolo 1 – Giulio Cesare e l’invasione della Britannia

Si era alla fine del mese di luglio dell’anno 55 a.C. quando Giulio Cesare, stanco delle incursioni dei Britanni sulle terre della Gallia da poco conquistate, decise di invadere la Britannia. Lo scopo era quello di incutere terrore su quelle popolazioni. Cesare voleva esibire la potenza del suo esercito ed impedire che le tribù di questa terra continuassero ad aiutare i loro simili che abitavano al di là della Manica. Contemporaneamente, Cesare aveva necessità di dimostrare il suo valore militare per mantenere viva la sua notorietà davanti al suo popolo di Roma.

Con 10000 soldati Cesare decise di salpare di notte da Boulogne anche se il vento non gli era favorevole. La mattina seguente, quando avvistò le coste bianche di Dover, non vedendo le imbarcazioni della sua cavalleria, temporeggiò e ordinò ai suoi soldati di gettare ancora. In effetti la sua cavalleria, anche se era pronta a salpare con le 18 galee ad essa riservate, non riuscì a lasciare il porto di Amblateuse, un altro porto vicino a Boulogne, per via di una tempesta che andava mano mano aumentando e che già aveva danneggiato alcune delle stesse imbarcazioni.

Intanto, sulle colline di Dover si assemblavano le varie tribù dei Britanni che avevano deciso di opporre resistenza. Verso le tre del pomeriggio la tempesta ancora non si era placata. Cesare decise che quello non era il luogo adatto dove ingaggiare battaglia con il nemico e si diresse verso ovest, per trovare una spiaggia più sicura. Sbarcò sulla spiaggia di Ebbsfleet, vicino a Pegwell Bay. Le tribù dei Britanni che avevano capito e seguito i movimenti dei romani, si erano schierati sull’isola Thanet che sovrastava la Baia di Pegwell.

La tempesta, combinata all’alta marea, faceva sbattere le imbarcazioni l’una contro l’altra, rendendo difficile la comunicazione dei comandi ed impossibile lo sbarco. I soldati esitavano a scendere dalle loro imbarcazioni di atterraggio e Cesare, per un momento, considerò di ordinare il ritorno in Gallia. All’improvviso, il porta-vessillo, buttandosi tra le onde gridò: “Camerati! se non volete che il vessillo dell’Aquila di Roma cada tra le mani dei nemici, seguitemi!”. Udendo quel grido, i soldati si riversarono sulla spiaggia e con grande coraggio sconfissero le tribù dei Britanni che assistiti da Comius, una alla volta chiesero la pace che Cesare accordò loro.

Molti studiosi concordano nel fatto che le tribù che abitavano le isole britanniche e l’Irlanda all’inizio del primo millennio erano i Celti, portatori della Cultura di La Tené. La Tené è un sito archeologico che si trova ad est del Lago Neuchâtel, in Svizzera, ed è il termine che oggi viene utilizzato per identificare la cultura dei Celti europei della fine dell’Era del Ferro i quali da quel luogo, si sparsero per tutta l’Europa.

I Celti erano quindi un insieme di tribù che provenivano da un unico popolo. Essi abitavano un’ampia e ininterrotta area dell’Europa, dalle isole britanniche fino al bacino del Danubio, ivi compresi i gruppi isolati che si erano spinti a sud nella penisola iberica, in Italia del nord e in Turchia. Essi erano legati dal fatto che condividevano le stesse origini etniche e culturali, parlavano una stessa lingua e dividevano numerose caratteristiche sociali e religiose. Politicamente però, essi rimasero sempre frazionati e divisi tra loro. Tra i vari gruppi delle popolazioni celtiche, oltre ai Britanni (isole britanniche), si distinguevano i Galli (Francia e Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Germania Centro-occidentale e Paesi Bassi), i Galli Cisalpini (Italia settentrionale) i Pannoni (Germania, Austria e Ungheria) i Celtiberi (Spagna e Portogallo) e i Galati (Turchia).

Le tribù celtiche emigrarono in Gran Bretagna attraverso la Manica tra il 900 e il 700 a.C. e si espansero rapidamente verso il nord dell’Inghilterra, in Irlanda ed in parte anche in Scozia, dove però erano maggiormente presenti i Pitti, un popolo molto più antico dei Celti.

Le maggiori tribù che abitavano a sud della Britannia al tempo di Cesare erano gli Iceni, i Catuvellauni, i Trinovantes, i Cantiaci, i Regnenses, gli Atrebates, i Belgae e i Dumnonii.

Prima della venuta dell’inverno di quello stesso anno, Cesare ritornò in Francia, non dopo aver chiesto ed ottenuto un gran numero di prigionieri dai Britanni.

Cesare ritornò in Britannia un anno dopo, quando aveva messo insieme una forza militare ben più consistente. La notte del 6 luglio del 54 a.C. la sua flotta lasciò Portus Itius: Cesare aveva al suo comando 5 legioni e 2000 cavalieri che salparono a bordo di 80 navi. In questa occasione Cesare si diresse direttamente verso Pegwell Bay dove sbarcò la mattina seguente senza incontrare alcuna resistenza.

Cesare vinse la prima importante battaglia a circa venti kilometri lontano dal lido a nord del Tamigi, quando i Britanni, riunitisi attorno a Cassivellauno avevano deciso di attaccare i legionari che erano occupati nella costruzione delle fortificazioni. Cesare decise di passare all’attacco che fu condotto con tale rapidità che i seguaci di Cassivellauno non si resero conto di quanto stava accadendo e non potendo sostenere l’impatto con i legionari, abbandonarono la riva del Tamigi e si diedero alla fuga.

Cesare decise di portare a termine la sua azione in Britannia attaccando Cassivellauno che nel frattempo si era accampato in una cittadina fortificata presso St. Albans. Cesare conquistò questo presidio e costrinse i britanni alla sottomissione, a pagare un tributo annuale ed a consegnare subito alcuni ostaggi.

Anche in questa occasione, Cesare ritornò in Francia senza aver conquistato territori, ma creò una serie di clientele, di rapporti commerciali e diplomatici che da una parte impedirono un’altra invasione della Britannia durante il periodo degli imperatori Augusto e Tiberio e dall’altra facilitarono la strada per la sua conquista cento anni dopo.

Il geografo greco Strabo, vissuto nel periodo di transizione dalla Repubblica Romana all’Impero Romano, scrive appunto che i tributi pagati dai Britannici durante quel tempo erano molto vantaggiosi e che sarebbero stati messi in pericolo se Roma avesse deciso di avviare una nuova campagna di guerra in Britannia.

Ma vi è un altro indizio che avvalora il fatto che i rapporti commerciali iniziati da Cesare con i Britanni erano fiorenti durante il periodo di tregua dei cento anni. Poco prima delle due invasioni di Cesare, il principale porto di sbarco di quasi tutte le merci che dal continente transitavano in Britannia era il porto di Hengistbury Head, tra Poole e Bournemouth. Questo porto, insieme con gli altri più piccoli attigui, venivano gestiti e monopolizzati dai Veneti, una importante tribù dei Celti che viveva in Armorica (a nord ovest della Francia) avendo a loro disposizione una grande flotta. Dopo la sconfitta dei Veneti da parte di Cesare (anno 56 a.C.) il porto di Hengistbury Head cessa di operare e l’area di commercio con il continente si sposta in Essex dove vivevano i Trinovantes, con il cui re Mandubracius, Cesare aveva stretto contatti privilegiati prima di lasciare la Britannia.

Capitolo 2

Britannia: per 350 anni provincia romana, da Claudio a Onorio

Circa un secolo dopo, nell’anno 43 d.C., l’imperatore romano Claudio ordinò la conquista vera e propria della Britannia. I motivi di questa decisione furono vari. Claudio era stato nominato imperatore dai pretoriani dopo l’assassinio di Caligola ma aveva speso quasi tutti i suoi cinquanta anni tra libri di algebra e filosofia. Aveva quindi necessità di creare per sé una reputazione militare per consolidare la sua posizione a dir poco precaria.

L’opportunità gli venne offerta da Verica, il re degli Atrebates con cui Roma aveva sviluppato importanti rapporti diplomatici ed un considerevole scambio di merci. Gli Atrebates avevano insistentemente richiesto il ritorno di alcuni disertori che erano detenuti da Roma. Verica rifiutò di agevolare la loro consegna schierandosi dalla parte di Roma e i suoi sudditi, sentendosi a loro volta traditi, si rivoltarono contro di lui e lo bandirono dalla Britannia.

Claudio interpretò questo gesto come un segno grave di ribellione tanto più che i Catuvellauni, nel frattempo, avevano occupato quasi tutto il sud della Britannia, erano riusciti ad unire la maggior parte delle tribù circostanti e quindi rappresentavano una seria minaccia contro il potere commerciale dei romani in Britannia.

Claudio affidò il comando a Aulus Plautius e mise a sua disposizione quattro legioni, con altri ventimila uomini ausiliari ed ingenti provviste per l’impresa.

Le legioni sbarcarono in due posti diversi: due a Richborough e due nei pressi di Chichester. I Britanni non attaccarono i romani appena sbarcati: preferirono tenerli a distanza sperando che le loro provviste presto venissero a finire. Quando finalmente Plautius riuscì a scovarli, li affrontò in due battaglie e sconfisse sia le milizie di Caratacus, re dei Catuvellauni, e poi quelle del fratello Togodumnus, che aveva sostituito Verica come re degli Atrebates, conquistando sia il Kent che lo Hampshire. In seguito il condottiero romano ottenne la sottomissione per delegazione dei Dobunni, tribù che viveva nell’alto Somerset e nelle zone moderne di Bristol e di Gloucester.

Ma i Britanni non erano ancora sconfitti; una imponente armata si era rifugiata dietro il fiume Medway. Plautius ordino’ l’attacco. La battaglia durò due giorni, cosa inusuale per quei tempi, ma alla fine i soldati romani ebbero la meglio.

Nel frattempo l’imperatore Claudio, senza avviso né preavviso raggiunse le legioni romane in Britannia e sotto il suo diretto comando i legionari inseguirono il nemico oltre il Tamigi, conquistarono la fortezza di Camulodunum (Colchester) che Claudio volle nominare capitale della nuova provincia dell’Impero romano.

Claudio rientrò a Roma tre anni dopo l’inizio della campagna per celebrare la vittoria. Il senato gli offrì l’appellativo di Britannicus, che egli rifiutò per sé ma volle per il suo secondo figlio avuto dal la moglie Messalina, Tiberio Claudio Cesare Britannico.

Dopo Claudio, le campagne romane durarono diversi anni e diversi imperatori ne presero parte. Ma la insurrezione con la conseguente conquista più conosciuta e avvolta un po’ nella leggenda, è stata quella avvenuta sotto l’imperatore Nerone.

Siamo nel 59 d.C. quando la tribù degli Iceni, guidati dal loro re Prasutago, collaborando con i romani, viveva relativamente in pace nei territori della zona moderna di Norfolk e Suffolk.

In quell’anno, Nerone inviò in qualità di governatore della Britannia il senatore Svetonio Paolino, privo di abilità politica ma famoso per la sua inflessibilità nel comando.

Il re Prasutago degli Iceni era sposato con Boadicea ed insieme avevano due figlie. Non avendo eredi maschi, Prasutago nominò eredi in parti uguali l’imperatore romano e la moglie Boadicea finche’ le sue figlie non raggiungessero la maggiore età. Egli pensava che in questo modo potesse assicurare un futuro alla sua famiglia. Il re morì un anno dopo, nel 60 d.C. e salì al trono la moglie Boadicea. La politica romana in queste occasioni prevedeva l’annessione all’impero di tutto quanto appartenesse al re defunto, perciò Nerone ordinò l’occupazione del territorio.

Ne seguì un vero e proprio massacro: i centurioni saccheggiarono in lungo e in largo il regno degli Iceni e si appropriarono dei terreni mentre gli schiavi devastarono le loro proprietà.

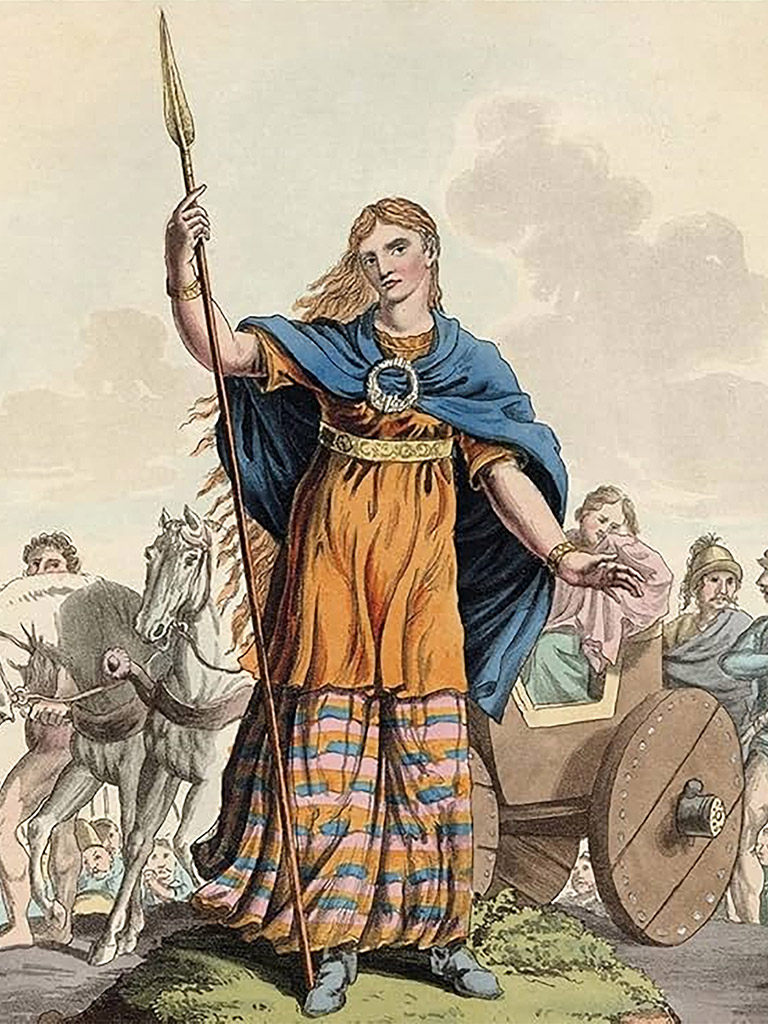

La regina Boadicea protestò con tutte le sue forze e per tutta risposta Marciano la umiliò esponendola nuda in pubblico e frustandola, mentre le sue giovani figlie venivano stuprate.

La reazione degli Iceni fu immediata e violenta. Da poco in Comulodunum (Colchester), la capitale romana in Britannia, si era stabilita la prima colonia dei veterani legionari romani i quali, per i loro soprusi, erano odiati dalla popolazione locale. La regina Boadicea, avendo ottenuto l’aiuto dei vicini Trinovanti, a capo di più di 10000 uomini marciò su Camulodunum, distruggendola e massacrando la popolazione. I rivoltosi di Boadicea, ci dice lo storico Dione Cassio, non si accontentarono di distruggere la città ma commisero una seria di atrocità specialmente verso le nobildonne a cui avevano tagliato il seno, per vendicare i soprusi ricevuti. Da Camulodunum, Boadicea si diresse verso Londinium (London) espugnandola e la stessa sorte toccò alla città di Verulamium (St. Albans).

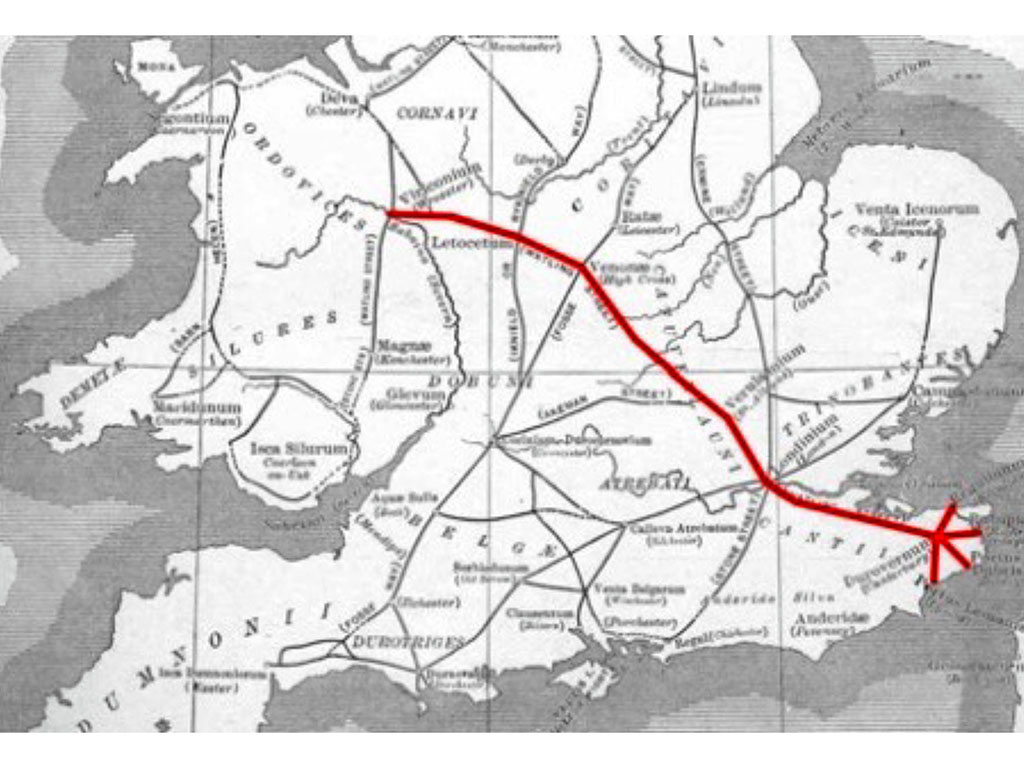

In quel momento Paolino era lontano. Combatteva i Druidi sull’Isola Mona (Anglesey). Egli tornò immediatamente, raccolse tutti i soldati disponibili e affrontò Boadicea sulla strada romana di Waitling Street, vicino la città moderna di Wroxeter. La battaglia fu vinta dai romani anche se i ribelli erano di numero cinque volte superiore. La regina si tolse la vita piuttosto che cadere nelle mani dei vincitori. Era l’anno 61 d.C.

La statua in bronzo di Boadicea e delle sue figlie, realizzata da Thomas Thornycroft nel 1883, può essere ammirata ancora oggi sul Victoria Embankment, verso la fine del ponte di Westminster di fronte al Big Ben. Boadicea viene raffigurata come la descrive lo storico Dione Cassio: una gran massa di capelli fulvi che le scendono fino alla cintola, alta statura quasi spaventevole da vedere, una lancia in pugno, vestita da una tunica di diversi colori e un mantello fermato da una spilla.

La vittoria di Svetonio Paolino su Boadicea permise ai romani di riguadagnare il pieno controllo dell’isola. Negli anni seguent altre campagne militari spinsero l’occupazione della Britannia fino ai confini della Scozia.

Marco Traiano divenne imperatore di Roma nel 98 d.C. e per rafforzare il confine ed impedire le molteplici incursioni dei Caledoni, egli fece demarcare una frontiera che collegava Carlisle con Newcastle on Tyne.

Venti anni dopo, l’imperatore Adriano rafforzava questa linea con la costruzione di un muro lungo 72 miglia che attraversava l’isola da mare a mare e segnava il confine tra la Britannia romana e la Caledonia. Il muro era di pietre, con due larghi fossi di protezione sia davanti che di dietro e dotato di fortificazioni lungo il tragitto.

Nell’anno 142 d.C. questa demarcazione del limite settentrionale dell’Impero romano venne spostato più a nord, per circa 160 Km., con la costruzione di un altro muro, il Vallo Antonino, che porta il nome dell’imperatore del tempo, Antonino Pio. Questa fortificazione era più piccola del Vallo di Adriano perché lunga solo 39 miglia e costruita di terra e di palizzata in legno con alcuni forti e fortini costruiti lungo il tratto. E infatti non ebbe vita lunga e dopo una breve rivisitazione durante il tempo dell’imperatore Settimio Severo, fu del tutto abbandonata nel 211 d.C.

La costruzione dei due valli non segnò la fine delle incursioni dei Pitti e dei Caledoni. Esse si intensificarono e dal 250 d.C. divennero più minacciose perché nel frattempo anche Angli, Sassoni e Juti avevano iniziato a irrompere sulle popolazioni delle coste della Britannia partendo dalla Germania e dalla Scandinavia. Tutto questo accadeva mentre l’impero romano, dilaniato anche dalle lotte interne, non riusciva ad assicurare alla provincia Britannia una adeguata e stabile protezione.

La riforma della Tetrarchia apportata da Diocleziano nel 294 d.C. – con l’impero diviso in quattro territori governati rispettivamente da due Augusti e due Cesari – aveva appunto lo scopo di assicurare più stabilità e sicurezza all’impero. La Britannia stessa nel 296 d.C. fu divisa in quattro provincie: la Maxima Caesariensis (l’Inghilterra del nord fino al Vallo di Adriano), la Britannia Prima (il sud dell’Inghilterra), la Flavia Caesariensis (Midlands e East Anglia) ed infine la Britannia Secunda (Wales).

Nel 305 d.C. Diocleziano ormai stanco, passò il comando al suo cesare Galerio e la stessa cosa fece Massimiano, passando il potere a Costanzo Cloro. Contemporaneamente i due nuovi augusti scelsero i nuovi cesari. In particolare, Costanzo Cloro scelse come suo cesare e successore Flavio Valerio Severo. Ma questo passaggio di potere non avvenne come previsto dallo schema tetrarchico, così cambiando il corso della storia.

Costanzo Cloro, conosciuto come “l’imperatore pallido” perché sofferente di leucemia, aveva appena sconfitto i Pitti e gli Scoti, guadagnando l’appellativo di “Britannicus Maximus” quando, trovandosi a Eboracum (York), venne nominato augusto. A combattere con lui vi era il figlio Costantino che in separate battaglie aveva dimostrato le sue alte qualità di condottiero. L’anno seguente Costanzo Cloro morì e le sue truppe nominarono augusto il figlio Costantino mentre ancora si trovava a York, non riconoscendone il diritto a Flavio Valerio Severo.

Seguirono più di 20 anni di guerre intestine, fino a quando Costantino il Grande si impose, mise da parte la tetrarchia e dono’ di nuovo un senso di stabilità a tutto l’Impero romano dove

con l’Editto di Milano del 306 d.C. il cristianesimo divenne una religione lecita e si espanse a macchi ad’olio.

Nel 367 d.C. i Barbari dalla Scozia, dall’Irlanda e dalla Germania lanciano una serie di incursioni sull’isola, depredando ogni città tanto da indurre la Britannia in uno stato di anarchia. Una pace apparente viene ristabilita solo 40 anni dopo, grazie ad un grande contingente di soldati che venne assemblato da altre provincie dell’Impero. Ma l’ascesa a capo dell’Impero d’Occidente di Flavio Onorio quando aveva solo undici anni, segnò anche l’inizio della fine della dominazione romana della Britannia. Onorio era troppo debole ed indeciso per la gravità dei tempi in cui visse e fu dominato dalla figura prepotente del generale Stilicone, di cui sposò le sue due figlie.

Era il tempo in cui il contrasto dell’Impero d’Occidente con l’Impero d’ Oriente, la calata in Italia da parte dei Visigoti, l’orda degli Svevi, degli Alani e dei Vandali guidati da Radagaiso nella Gallia ed infine il sacco di Roma da parte di Alarico costrinse Onorio a concentrare tutte le sue forze militari in Italia, lasciando sguarnita la Britannia.

E quando nel 410 d.C. arriva dalla Britannia l’ennesima richiesta di aiuto per salvarli dalle incursioni dei Sassoni, degli Scoti, dei Pitti e degli Angli, l’imperatore Onorio risponde che era tempo che la Britannia pensasse alla propria difesa, ponendo così a 350 anni di occupazione.

Capitolo 3

UK VIAGGIA ANCORA SU STRADE ROMANE

I metodi tecnologici che oggi vengono usati in archeologia, come i LiDar e le ricognizioni aeree, stanno rivoluzionando le scoperte di vecchi ruderi che ancora giacciono sotto la superfice. Le nuove scoperte mostrano ancora di più quanto sparsa, attiva e complessa sia stata la presenza dei romani non solo in Inghilterra ma in tutta la Gran Bretagna.

In questo capitolo parleremo delle loro costruzioni le cui rovine ci parlano e raccontano non solo il loro passato ma anche quello che la società britannica è diventata oggi.

In particolare, visiteremo le strade di comunicazione costruite dai romani durante tutta la loro presenza in Britannia, le località e le maggiori città che esse attraversano perché sono le strade realizzate in ogni tempo e da tutti i popoli che non solo hanno facilitato la circolazione delle merci e delle persone, lo scambio e la valorizzazione delle culture ma soprattutto hanno determinato il benessere di un paese. Oltre tutto, i romani hanno dato precedenza alla costruzione delle strade dopo ogni conquista, priorità che si è poi rilevata una delle ragioni più importanti per cui sono riusciti a mantenere unito il loro vasto impero per tanti anni.

La costruzione delle strade in Britannia è iniziata al momento stesso dell’occupazione. Alcuni storici ed archeologi hanno però messo in discussione l’appartenenza ai romani della scelta del tracciato ed il modo in cui le strade sono state costruite. Questo è quanto afferma, per esempio, Adam Dahmer della University of Louisville che scrive:

“Noi sbagliamo quando attribuiamo la realizzazione della pavimentazione delle strade costruite in Inghilterra ai Romani e non ai Celti.” Nella sua opera pubblicata nel 2013 (“Revisiting the achievements of the Ancient Celts: evidence that the Celtic civilization surpassed contemporary European civilizations in its technical sophistication and social complexity, and continues to influence later cultures”), l’autore vuol dimostrare che la civiltà, la cultura e le conquiste tecnologiche dei Celti sorpassava quella dei popoli successivi, a partire da quella dei romani. La tecnologia usata dai Celti nelle loro opere, come la costruzione delle strade, afferma ancora Dahmer, non può essere messa in discussine per il solo fatto che noi non abbiamo documentazione scritta che è un fatto fisiologico avvenuto verso la fine del secondo secolo prima di Cristo quando i Celti portatori della cultura La Tené, avevano già perso l’uso di una lingua comune ed erano in grado di tramandare la storia della loro tribù solo oralmente, attraverso i racconti che i sacerdoti druidi raccontavano alla loro gente.

Il dibattito su chi abbia per primo costruito le strade pavimentate è una polemica alquanto antica ed in certe occasioni divenuta anche campanilistica. Basti ricordare la lettera di un certo Mr. Denis Pater all’Editore del “Weekly Westminster Gazette”, il quale aveva pubblicato estratti di un nuovo libro di Alfred Watkins (1925) sul paesaggio inglese, classificando come “trackways” (sentieri sterrati) le strade che i Celti avevano costruito in Britannia prima della venuta dei romani. Denis Pater scriveva: “Common sense tells us that all must have been connected by roads capable of sustaining the traffic of herds, bullock transport, pack horses, and chariots. Such roads must have been deserving of a more honourable title than “Trackways.” (Il buon senso ci dice che tutti dovevano essere collegati con un tipo di strade capace di sostenere il trasporto del gregge, dei buoi, dei cavalli da soma e dei carri. Queste strade debbono avere il diritto di aver meritato un titolo più nobile che non quello di “sentieri sterrati”)

Più vicino a noi e di particolare interesse sono state le teorie di Graham Robb, un ex membro accademico dell’Exeter College di Oxford, il quale, nel suo libro “The Ancient Paths. Discovering the Lost Map of Celtic Europe” (2013), ribadisce di aver scoperto la chiave che svela un ampio e sofisticato network di strade costruite dai Druidi, già operativo molto prima che i romani arrivassero in Francia e quindi anche in Britannia. La cultura dei Druidi, sostiene Graham Robb, era basata sulla matematica e sulla geometria come le loro migrazioni che erano degli avvenimenti programmati sulla scia delle linee del solstizio d’estate e quello d’inverno. In particolare, i Druidi costruivano le strade in base ad un modello prestabilito che seguiva il tragitto del sole.

E l’ultima scoperta nello Shropshire, sembra dare ragione a questa tesi. Alcuni archeologi, infatti, scavando nella zona di Bayston Hill vicino a Shrewsbury, hanno scoperto una strada che viene datata a circa 100 anni prima dell’invasione romana. La strada, sopraelevata al centro per smaltire l’acqua, è coperta da un massiccio ciottolato il cui materiale era stato preso dal fiume Severn.

Indipendentemente dal dibattito su chi abbia iniziato a costruire le strade pavimentate in Britannia, i romani avevano sviluppato una tecnica per la costruzione delle strade in Italia sin dall’anno 312 a.C. e cioè dalla programmazione della Regina Viarum da parte di Appio Claudio Cieco. Questa tecnica venne impiegata in tutti i territori occupati in seguito dai romani.

In molti casi i romani si sono serviti di tracciati preesistenti, aventi origini addirittura preistoriche. Molte strade invece, sono state aperte seguendo un nuovo tracciato che rispondeva ad esigenze del tempo. La costruzione delle strade per i romani avevano essenzialmente tre motivazioni: una funzione militare per permettere alle truppe di spostarsi facilmente e celermente; un servizio postale veloce ed efficace per garantire lo scambio di comunicazioni private e militari ed infine il passaggio delle merci e, dove possibile, con il traffico in doppio senso.

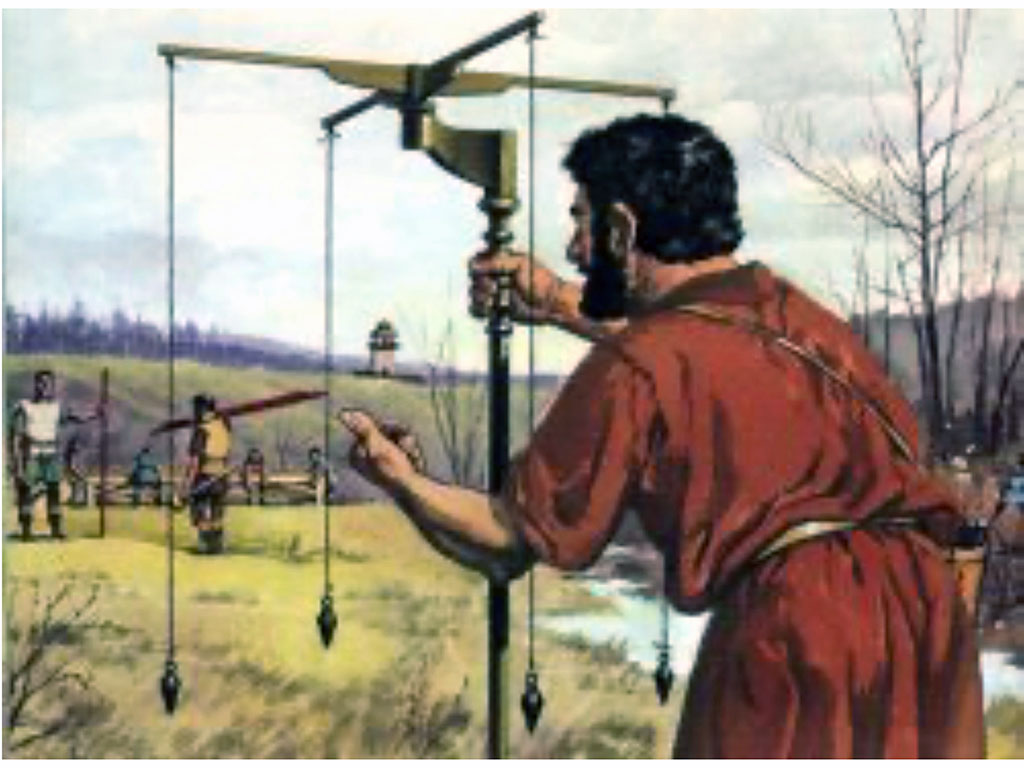

Le strade venivano costruite secondo un preciso progetto che iniziava con il sopralluogo dell’architetto che ne stabiliva la traccia in modo più rettilineo possibile, seguito dagli agrimensori che puntellavano il tracciato con dei pali infissi nel terreno, stabilendone i punti precisi. In seguito i libratores, aiutati dai legionari, scavano una fossa nel terreno fino a raggiungere uno strato solido. La profondità della fossa dipendeva dal terreno, in genere arrivava ad un metro ma poteva raggiungere anche i due metri.

La fossa scavata era larga tra i cinque o sei metri e veniva riempita con materiali diversi a secondo della località e del materiale disponibile, fino a raggiungere e, a volte, superare il livello del terreno. In un primo strato venivano posizionati sassi e argilla, nel secondo venivano sistemate pietre, mattoni e sabbia mescolati con calce, mentre il terzo veniva riempito di brecciolino e ghiaia. Spesso questi tre strati bastavano per garantire la percorribilità della strada, ma per le strade più importanti e più trafficate si aggiungeva un altro strato composto da lastre di pietra levigate e incastrate fra loro con gli interstizi coperti da brecciolina e cemento; il tutto per offrire ai carri che le attraversavano una superficie liscia e senza problemi. Il centro della strada era un po’ rialzato rispetto ai suoi margini che spesso venivano affiancati da due marciapiedi per i pedoni e da due canali di scorrimento per raccogliere le acque piovane.

Nei terreni paludosi le strade venivano rialzate con grandi quantità di pietre ed altro materiale fino a raggiungere due metri sopra il livello della palude. E quando il tragitto presentava altri tipi di ostacoli come fiumi e colline, gli architetti romani, specie gli ingegneri militari, erano maestri in superarli poiché erano proprio le costruzioni in cui i romani eccellevano di più.

Si calcola che i romani, durante tutto il periodo del dominio della Britannia, abbiano costruito una rete stradale di circa 10000 miglia, di cui 2000 erano strade pavimentate.

Questo sistema complesso di costruzione serviva a garantire una lunga durabilità nel tempo anche se era prevista una regolare manutenzione che in genere veniva eseguita da funzionari designati appositamente per questo lavoro. Ovviamente, le spese venivano addebitate alle autorità delle località il cui territorio era attraversato dalla strada.

Dopo il ritiro dei romani, la manutenzione regolare delle strade ebbe fine ma alcune di esse continuarono ad essere utilizzate anche dopo l’alto Medioevo. Solo verso la fine del 1700 la Gran Bretagna prese a costruire strade pavimentate.

I nomi originali delle strade romane non si conoscono poiché mancano fonti letterarie a livello di prova e perché, probabilmente, i romani nominavano le strade segmento per segmento, quando esse venivano completate e man mano che la Britannia veniva dominata. La maggior parte dei nomi attribuiti alle vie di comunicazione derivano dal Gallese oppure dall’Anglo-Sassone e furono attribuiti dopo la fine del dominio romano. L’unico nome anglosassone che può essere ricondotto ad un nome originale romano è la Fosse Way (dalla parola latina Fosse) che partiva da Exeter e terminava a Lincoln. Certo è che i popoli che occuparono la Britannia dopo il periodo romano, anche se trovavano le strade romane in rovina, fondavano i loro centri abitati lungo o vicino ad esse. Ne fanno fede le molte località che ancora oggi iniziano i loro nomi con Strat (come Stratford) oppure Stret, (come Stretton), prefissi che derivando dalla parola latina Strada, indicavano una località che si trovava vicino o su una strada romana.

In alcune località, il nome di una strada costruita dai romani veniva attribuito in base a delle leggende locali. È il caso della Sarn Helen Roman Road, che collega il nord con il sud del Galles.

Sarn Helen (Sant’Elena) era la moglie dell’Imperatore Magnus Maximus, la quale aveva indotto il marito a costruire delle strade per proteggere la popolazione dalle invasioni dei Pitti e degli Scozzesi. Anche se Helen (conosciuta nel Galles come Elen of Caernarfon) ed il marito Magnus Maximus (conosciuto come Macsen Wledig) vissero in Britannia per poco tempo, divennero dei personaggi famosi e per questo avvolti nella leggenda. In effetti quello che si conosce di Elen, moglie di Maximus, è quanto viene narrato nella fiaba dal titolo Breuddwyd Macsen Wledig (Il Sogno di Magnus Maximus) riportata nel Mabinogion, una collezione di 11 fiabe gallesi, tra cui anche quella di Re Artù. La fiaba racconta di Macsen, imperatore di Roma che dopo aver conquistato il potere, cercò la donna dei suoi sogni e la incontrò in Abersaint (la città gallese di Caernarfon). Lei si chiamava Elen Luyddog. Come prezzo del suo consenso a sposarlo, Elen pretese che l’Imperatore costruisse una serie di fortezze in tutto il Galles collegate tra loro da importanti strade. E così fu fatto.

Di vero in questa fiaba c’è il fatto che l’Imperatore Magnus Maximus effettivamente esistette alla fine del quarto secolo (383 – 388 d.C). Le strade, però, furono costruite nel Galles dai primi tre governatori della regione, Suetonius Paulinus, Julius Frontinus e Gnaeus Julius Agricola durante il primo secolo di occupazione romana.

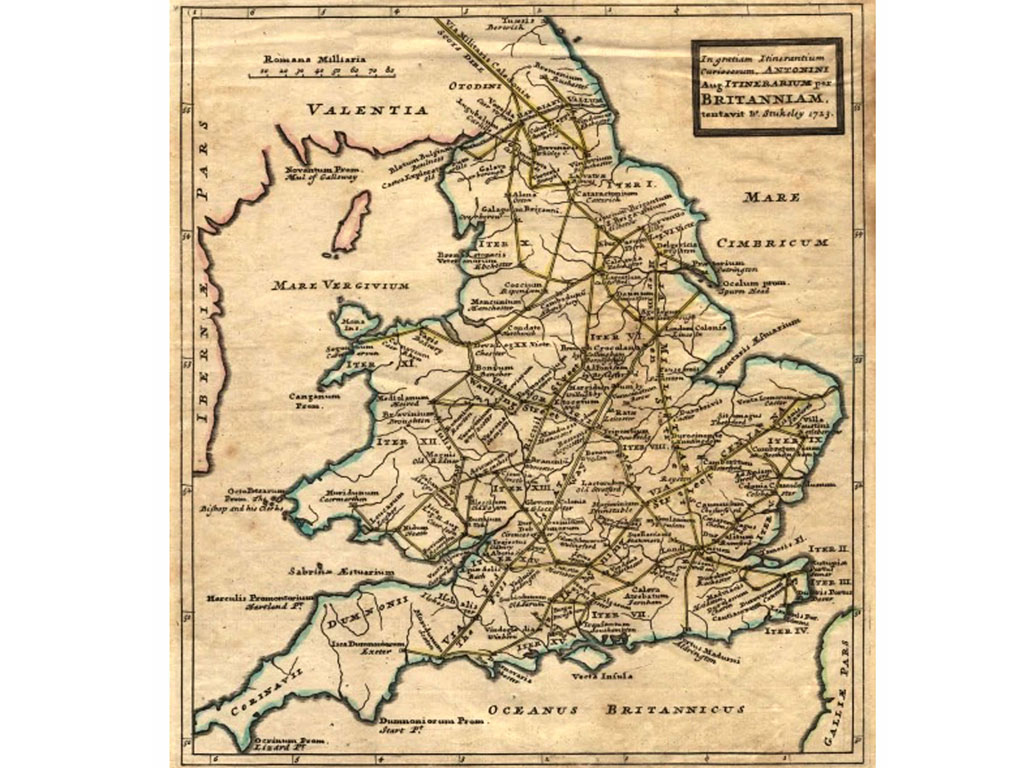

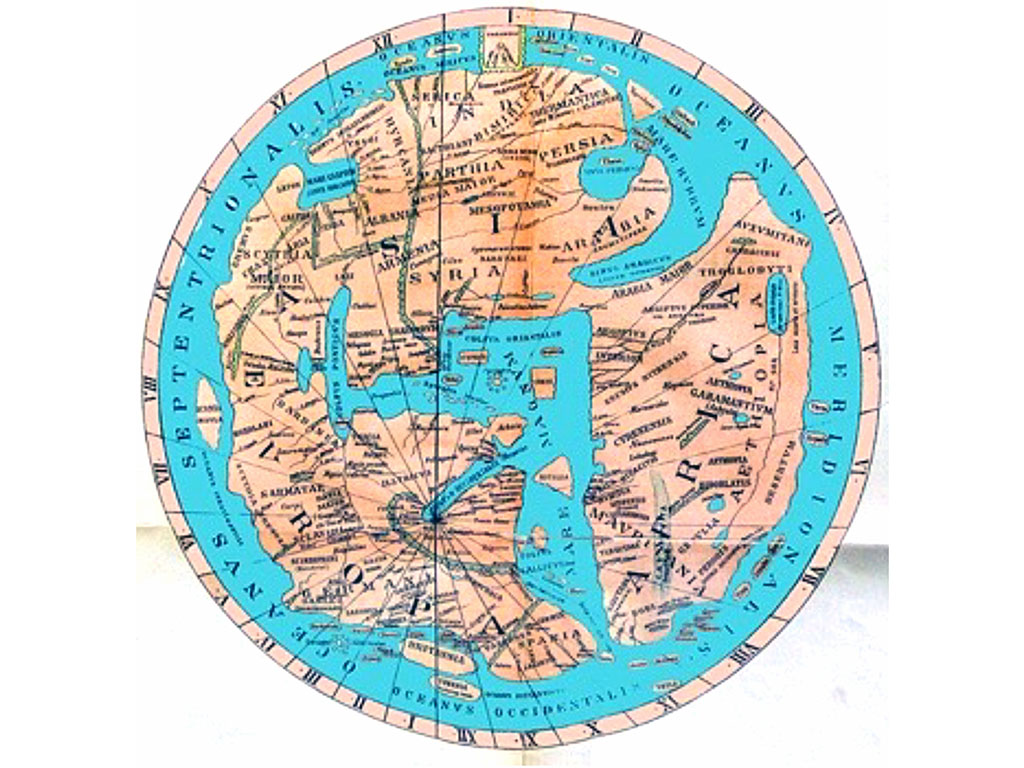

Flavius Vegetius Renatus è un autore romano della fine del quarto secolo e nella sua opera, l’Epitoma Rei Militaris, racconta che i soldati romani utilizzavano basilari mappe di itinerari dove venivano riportate le località, le distanze fra loro e la qualità delle strade. Nessuna di queste “mappe” è sopravvissuta. D’altra parte Thomas Oberg, nella sua Master’s Thesis presso l’Università di Lund nella Svezia (2023), sostiene che vi sono essenzialmente due documenti primari che hanno permesso la ricostruzione della rete stradale romana: la Peutinger Table, una copia di un itinerario illustrato compilato da un monaco dell’Alsazia nel 1265 e l’Antonine Itinerary, un manuale che elenca il nome di alcune migliaia di località dislocate in tutto l’impero con le rispettive distanze tra di loro. È possibile che la Peuntinger Table sia una copia di una mappa originale romana compilata verso la fine del quarto secolo, però la parte che è sopravvissuta e che si riferisce alla Britannia è molto ridotta in quanto riporta solo le strade del sud est d’Inghilterra. L’Antonine Itinerary (Itinerarium Provinciarum Antoni Augusti) è una collezione di 225 liste di località compilate verso i principi del quarto secolo e le copie che sono state pubblicate in seguito sono tutte copie che rispecchiano le liste originali. Le liste delle località della Britannia, (Iter Britanniarum) figurano alla fine della collezione e riportano quindici itinerari che coprono tutta l’Inghilterra ed il Galles.

Strade romane in UK: le 4 Top

Delle 38 strade costruite dai romani in Britannia, quattro sono le più importanti: la Fosse Way, la Ermine Street, la Icknield Way e la Watling Street.

La Fosse Way. La parola Fosse deriva dalla parola latina fossa ed, come detto precedentemente, è forse l’unica strada che abbia conservato il nome latino originale. Essa fu completata tra il primo ed il secondo secolo. Si pensa che i romani abbiamo programmato questa strada prima di tutto come linea di difesa ad ovest delle loro prime conquiste, scavando un fosso di protezione e che poi l’abbiano riempito costruendovi una strada. La Fosse Way era lunga 229 miglia e collegava Isca Dumnoniorum (Exeter) nel sudovest con Lindum Colonia (Lincoln) nel nordest d’Inghilterra. Recenti scavi eseguiti dall’Università di Exeter però le attribuiscono un tragitto più lungo, procedendo oltre Exeter fino a raggiungere alcune località della Cornovaglia. La Fosse Way era importante perché serviva anche da snodo stradale incrociando la Watling Street a Venonis (High Cross) nei pressi di Leicester e la Ermine Street a Lincoln.

La Fosse Way attraversava importanti città romane come Aquae Sulis (Bath), Corinium Dobunnorum (Cirincester), Ratae Corieltauvorum (Leicester) e altri 20 centri di sosta.

E lungo il tragitto, come in tutte le strade principali dei romani, non potevano mancare le stazioni di sosta, sia per i pedoni che per gli animali. In Britannia le strade offrivano una mutazio (cambiamento), cioè una stalla per il cambiamento dei cavalli ogni 6,5 Km ed una osteria per il ristoro dei messaggeri.

Per chi non aveva fretta e voleva usufruire di servizi personali, poteva fermarsi la notte presso una mansio (casa) che offriva delle grandi stalle, una taverna, delle stanze per il pernottamento con bagni caldi. Ovviamente il tutto a pagamento.

In queste mansiones spesso dimoravano reparti di truppe che controllavano gli utenti delle strade e gli agenti del procuratore imperiale che raccoglievano il pedaggio sulle merci in transito. Ne fanno testimonianza le Tavolette di Vindolanda che possono essere ammirate presso il British Museum. Esse sono una serie di sottili tavolette di legno ritrovati nel sito del forte romano di Vindolanda vicino al Vallo di Adriano su cui sono riportati documenti del primo e secondo secolo che raccontano la vita privata delle famiglie e gli atti dei soldati con dei resoconti del presidio.

Per quanto riguarda la Ermine Street, la parola Ermine ha le sue origini dal nome di una tribù Sassone, la Earningas che abitò nella zona tra Royston e Huntingdon.

Nel suo libro Itinerarium Curiosum, pubblicato nel 1776, William Sturkeley (vedi Iter I,) sostiene che la strada fosse stata costruita durante l’Imperatore Nerone e accenna all’idea che il nome possa derivare da un certo generale tedesco che Cesare chiamava Arminius, il cui vero nome era Harman oppure Herman. Inoltre, Sturkeley racconta di aver percorso personalmente la Ermine Street nei pressi di Peterborough nel 1733 e di essersi soffermato sul luogo dove alcuni operai avevano da poco scavato il terriccio che si era formato sulla strada romana. La Ermine Street era lunga circa 200 miglia e collegava le città di Londra con Eboracum (York), attraversando le città di Ware, Arrington, Godmanchester, Lincoln per poi finire a York.

La Icknield Way prende il nome dalla tribù degli Iceni della East Anglia. Partendo da Ivinghoe Beacon fino a Knettishall Heath, la strada era lunga 170 miglia. Gli storici e gli archeologi che hanno studiato il tratto di questa strada non hanno raggiunto un accordo sulle sue origini. Alcuni pensano che i Romani non abbiano avuto niente a che fare con essa se non il suo utilizzo e che la strada sia stata creata dagli Iceni per percorrere facilmente il cammino lungo la scarpata di gesso che attraversava la località del Berkshire Downs e del Chiltern Hills.

La prima, la più lunga e storicamente la più importante strada costruita dai romani è la Watling Street. Percorreremo insieme questa strada dal suo inizio fino alla fine, perché essa narra il metodo e l’abilità utilizzata dai romani nella progettazione ed esecuzione di tutte le altre strade costruite in Britannia, oltre a spiegare il ruolo che esse hanno giuocato nello sviluppo economico e sociale delle località che esse hanno attraversato.

Watling Street

Come per tutti gli altri nomi delle strade costruite dai romani, il suo nome originale non ci è stato tramandato. Il termine Street deriva dalla parola Anglo-Sassone Straet che indica una strada pavimentata, senza alcun riferimento né alla località, né ad un nome in particolare. Invece sull’origine del termine Watling vi sono varie versioni ma che condividono la provenienza Anglo-Sassone. Secondo alcuni, Watling è una modificazione della parola Waecelinga (il popolo di Waecel), una tribù del Medioevo che visse nella zona di Watlington-Oxfordshire; mentre per altri il termine ha una provenienza più fiera perché si riferisce ad un personaggio chiamato Hwaetling, ossia il “Figlio del Coraggioso”.

La strada era lunga 276 miglia e, partendo da Dover, raggiungeva Wroxeter sul confine dell’Inghilterra con il nord del Galles. In genere viene riportato che la Watling Street parta da Dover, in quanto è la città portuale del Kent che noi conosciamo di più. In effetti, sin dall’inizio della loro occupazione, i romani costruirono la Watling Street partendo da quattro porti del Kent che incontrandosi a Canterbury proseguivano in una unica via verso Londra. In questo modo essi potevano assicurare il flusso indisturbato dei legionari e del loro approvvigionamento dal continente.

Nel suo libro intitolato “Watling Street, Travel Through Britain and Its Ever-Present Past”, John Higgs racconta questa strada come una strada di streghe e fantasmi, di regine e banditi, di storia e miti. Lungo questa strada Boadicea incontrò la sua morte e la Battaglia di Bosworth cambiò la storia dei reali inglesi. Pero’ Higgs, nel suo libro, ci da un altro importante messaggio che è poi stato ribadito in alcune sue recensioni: cioè che la Watling Street non è soltanto la storia di un percorso attraverso la Gran Bretagna, ma anche “un’acuta osservazione ed esplorazione del passato che ci rivela altresì chi siamo noi oggi”. E questo è quello che noi, alla fin fine, stiamo cercando di comunicare con questo nostro lavoro;

Dopo aver conquistato il Kent, lo Hampshire e il Somerset, prima di ritornare a Roma, l’Imperatore Claudio ordinò ai libratores ed ai legionari di fortificare i quattro porti lungo la costa del Kent: Regulbium (Reculver), Ruturpia (Richborough), Portus Dubris (Dover) e Portus Lemanis (Lympne), mentre al praefectus classis diede l’incarico di organizzare la Classis Britannica (la flotta britannica) per proteggere la navigazione della Manica.

La città di Dover con il suo porto, ha giocato un ruolo importante attraverso tutta la storia d’Inghilterra ed è stata spesso indicata come la “Lock and Key of England” (chiave e lucchetto d’Inghilterra). Il suo nome latino Portus Dubris deriva da Dubra, il termine usato dai Britanni per indicare “acque”. Al tempo dei romani il fiume Dour sfociava nel mare in questo luogo con un largo estuario, sovrastato da due alte colline che formavano una larga insenatura transitabile anche dal mare. Qui i Romani costruirono due grandi fari chiamati Pharos, una città, un imponente porto ed una fortezza.

Qui Cesare cercò di sbarcare durante la prima invasione, proprio tra quelle due colline dove, quasi cento anni dopo, Aulus Plautius fece costruire i due Pharos ma poi, come abbiamo visto, Cesare cambiò idea e si diresse verso Richborough.

Anche Shakespeare ci parla di Dover e dei romani. Nel dramma Cymbeline, i fratelli Arviragus e Guiderius furono rapiti quando ancora bambini e cresciuti nel Galles da Belarius, un uomo assai nobile il quale era stato bandito dal Re Cymbeline, padre dei fratelli. Quando il re dei Britanni si rifiuta di pagare il pegno promesso per la figlia Imogen, i romani gli muovono guerra. Il Re recluta una “moltitudine” di guerrieri per sbarrare l’entrata della flotta romana nella baia tra le due colline che fiancheggiano il fiume Dour e quando tutto stava per essere perduto, i due fratelli si riuniscono al padre e alla sorella Imogen, salvando così la situazione.

Ultimamente sono state scoperte in Dover altre due strutture addebitate ai romani: la Chiesa di Saint Mary sub Castro e la Roman Painted House. La chiesa di St Mary si trova all’interno del castello medioevale e fu costruita a fianco del faro romano per divenirne il campanile. La Roman Painted House fu scoperta negli anni 70. Si pensa che questa struttura facesse parte di un accampamento militare romano e costruita durante il terzo secolo. La casa è abbellita da stupendi affreschi ed ha il tipico riscaldamento romano del tempo.

Il porto di Dover aveva un’altra importante funzione: quella di ospitare la Classis Britannica (la flotta britannica). La flotta aveva il compito di assicurare il libero trasporto delle truppe e delle merci lungo le coste e quello di mantenere aperte le vie di comunicazioni attraverso la Manica.

Per inciso, mi viene l’obbligo di ricordare che per me, come per tutti gli emigrati che per la prima volta sono approdati in Gran Bretagna con la nave negli anni 50, 60 e 70, le bianche sponde di Dover rimangono ancora un primo ed importante ricordo del nostro approdo in questa Nazione.

A Lympne i romani costruirono il porto ed una fortezza ai piedi delle coste. I ruderi del porto possono essere ancora visitati anche se sono situati in terreno privato.

Anche a Reculver ed a Richborogh furono costruite delle fortezze con il compito di proteggere il canale: ad ovest dal castello di Richborough e dagli altri latidalla fortezza di Reculver. Durante il periodo dell’occupazione romana lo stretto che separava la terra ferma del Kent dall’isola Thanet era navigabile ed era molto praticato per accedere non solo all’isola ma veniva utilizzato per il traffico delle merci e per accedere all’interno della Britannia attraverso il Tamigi. Infatti, in alcune parti lo stretto vantava più di tre kilometri di larghezza e dodici metri di profondità. Con il passare degli anni il Wantsum Channel si è man mano riempito legando l’isola alla terra ferma del Kent. Comunque, è ancora visibile il tratto dell’antico canale in quanto lungo questa fascia il livello del mare supera appena i 60 centimetri. Il riempimento legato al reclamo dei terreni, avvenuto durante il dodicesimo e tredicesimo secolo, hanno fatto scomparire alcuni edifici costruiti dai romani. A Reculver però, sono ancora visibili i ruderi di una seconda fortezza creata dai romani verso la fine del secondo secolo dopo Cristo.

Le spiagge di Richborough furono il luogo dove i romani costruirono il primo accampamento e da qui ebbe inizio l’occupazione della Britannia nel 43 dopo Cristo. In questo luogo essi costruirono il porto ed un castello e crearono la base del loro approvvigionamento.

E qui, a Richborough, i Romani innalzarono l’unico arco trionfale di tutta la Britannia. L’imponente arco era alto 26 metri, sovrastava la spiaggia ed era la prima cosa maestosa dei romani che si poteva ammirare dalla Manica.

Gli archi fuori Roma avevano la funzione di celebrare e pubblicizzare in modo trionfale le opere dell’imperatore ed erano costruiti in maniera che sarebbe rimasti nei secoli.

Solo l’imperatore poteva ordinare la costruzione di un arco.

L’arco di Richborough però ha presentato nei secoli e presenta ancora oggi l’incognita di quale imperatore abbia ordinato la sua costruzione. Si pensa che possa averlo ordinato l’Imperatore Domiziano al termine della sua vittoria contro i Caledoni per celebrare la conclusione della conquista della Britannia; oppure fu ordinato da Traiano o da Adriano, i quali erano prolifici nel costruire monumenti pubblici in tutto l’impero. Oggi si può ammirare solo la maestosa base dell’arco a forma di croce di una grandezza di 44 per 33 metri.

IN VIAGGIO PER VESTIGIE ROMANE: CANTERBURY

Sotto l’arco Richborough iniziava ufficialmente la Watling Street, una delle quattro più importanti strade romane in UK, ed è qui che comincia il nostro cammino alla ricerca delle passate vestigie.

I legionari costruirono quattro ramificazioni della Watling Street che, incontrandosi in una città poco distante, collegavano tutto il centro della Britannia con le quattro località portuali. Questa città era la Durovernum Cantiacorum, ossia Canterbury, conosciuta anche per l’opera di Chaucer (1343-1400) The Canterbury Tales.

La parola Canterbury ha le sue origini dai nomi che diversi popoli hanno dato a questo luogo. In una antica lingua celtica la parola Kent aveva il significato di confine che latinizzato da Giulio Cesare in Cantium, diede nome al popolo dei Cantiaci. Gli Jutes che invasero il Kent dopo la partenza dei romani trasformarono la parola Cantium in Cantwareburh, termine Anglo-Sassone per significare roccaforte del popolo del Kent. Cantwareburh fu poi trasformata in Canterbury.

La zona intorno alla città fu abitata da tempo remoto. Alcuni ritrovamenti di terracotta sono stati datati sin dal Paleolitico, circa due e mezzo milioni di anni fa.

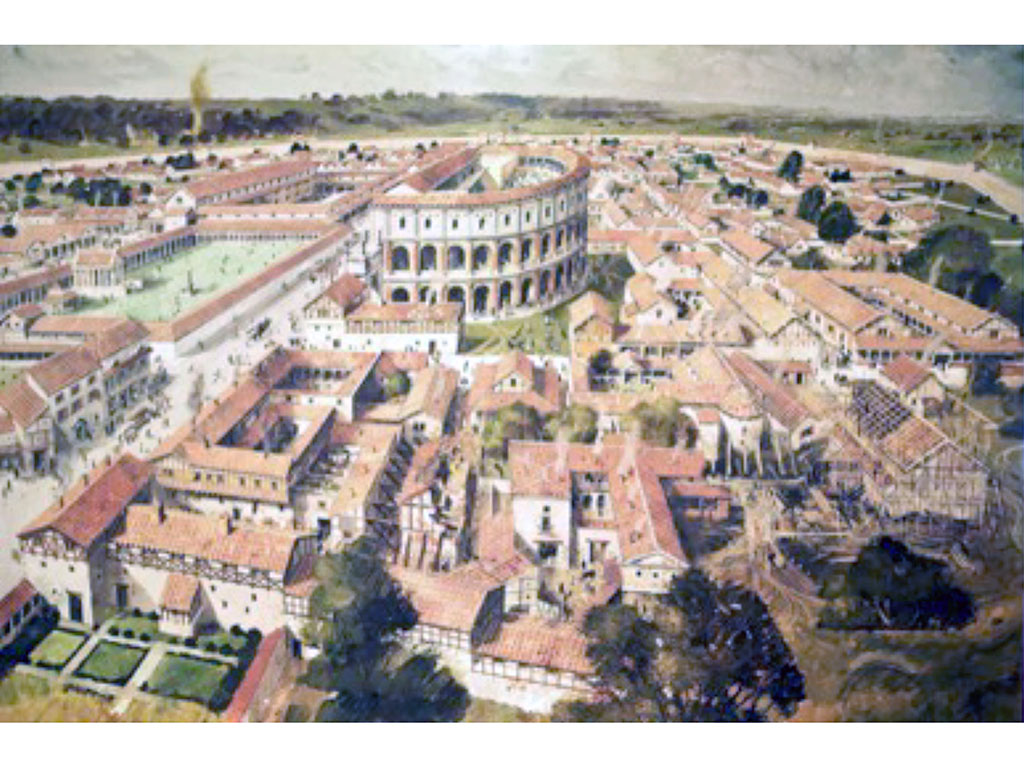

Dopo l’occupazione romana, l’insediamento fu trasformato in una vera a propria città: fu costruita una rete di strade cittadine a forma di griglia, un teatro, un tempio, un foro, dei bagni pubblici, delle ville private con riscaldamento e pavimenti con mosaici ed infine le mura in pietra che circondavano tutta la città. Tra le mura e lungo la Watling Street sono stati trovate anche tracce di un probabile albergo.

Infine, qui si ritrova anche una delle caratteristiche dei romani che era quella di seppellire i propri morti lungo le strade principali, al di fuori dei limiti della città. E gli scavi eseguiti durante gli ultimi due secoli hanno portato alla luce i resti di cimiteri circondati da mura in cui veniva praticato principalmente la cremazione e poche sepolture della salma.

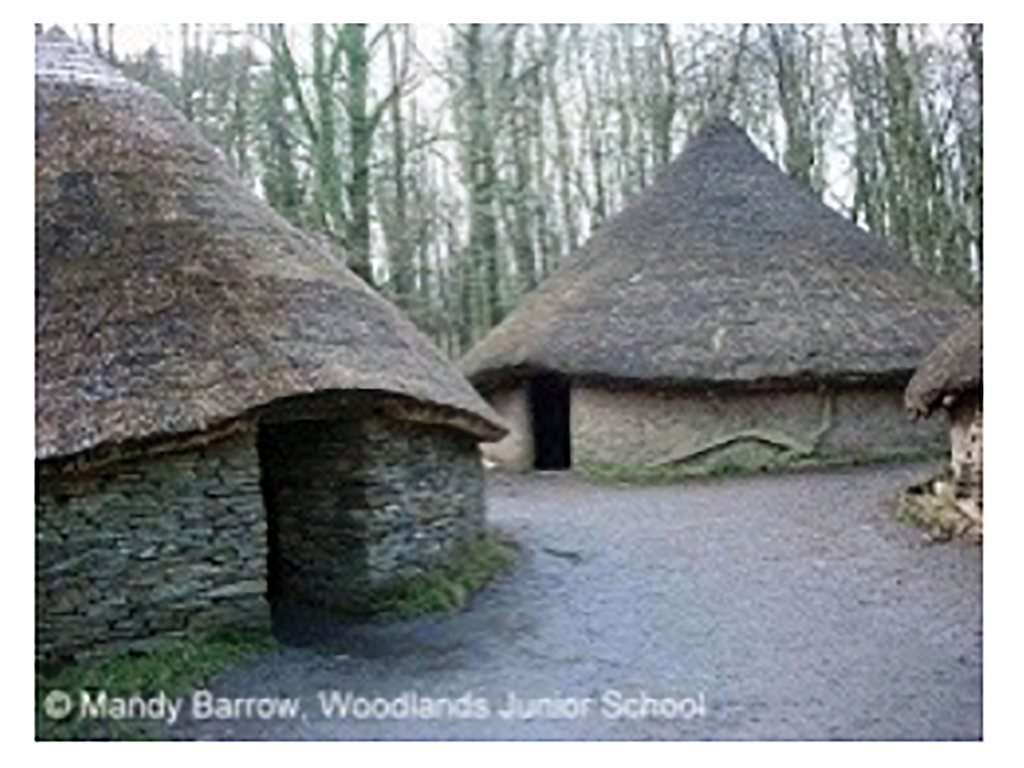

Secondo il Canterbury Archaeological Trust la popolazione locale non accettò facilmente i cambiamenti apportati dai romani, specialmente in edilizia. Alcuni ritrovamenti mostrano come alcune famiglie vivessero ancora nelle round houses (case a forma circolare) verso la fine del primo secolo, ossia cinquanta anni dopo l’occupazione romana.

Le round houses erano le abitazioni tipiche costruite durante l’ultimo periodo dell’Era del Ferro e venivano fabbricate in muratura di sassi e malta di terra, mentre il tetto circolare era fatto di legno e paglia e al centro veniva posizionato un aperto caminetto per il fuoco. Il cambiamento della forma delle case avvenne gradualmente e da quella circolare si passò a quella rettangolare dei romani, costruite in selce e mattoni con i tetti di legno coperti da tegole. Gli archeologi hanno anche rinvenuto due forni al di fuori dell’allora città romana, dove venivano fabbricate le tegole ed altro materiale usato per la costruzione degli edifici.

Il primo tentativo di arrivare ad una mappatura della città romana di Cantenbury risale a James Pilbrow nel 1868. Dal 1975 il Canterbury Archaeological Trust ha eseguito numerosi scavi per più di venti anni, che hanno rivelato una città molto più estesa con una popolazione molto più sofisticata di quanto indicato da Pilbrow.

Di seguito vi proponiamo una mappa della città di Canterbury come era nel 300 dopo Cristo, eseguita da un artista in base alle informazioni tratte dagli ultimi scavi. Si può notare al centro della mappa la Watling Street che attraversa tutta la città. La chiesa di St. Martin, posizionata a poca distanza dal centro di Canterbury, merita un particolare riferimento.

Il Venerabile San Bede, monaco inglese discepolo di San Benedetto, vissuto nel nord d’Inghilterra verso la fine del settimo secolo dopo Cristo, la menziona nella sua Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum dove racconta gli eventi principali successi in Britannia dall’approdo di Giulio Cesare fino alla venuta di Sant’Agostino. Lì si legge che la Regina Bertha, una principessa cristiana proveniente dalla Gallia e precisamente da Parigi morta verso l’anno 601 d.C, rinnovò una chiesa di costruzione romano-britannico che si trovava nei pressi di Canterbury per andarvi a pregare. Era ed è la Church of St Martin, considerata come l’edificio religioso più vecchio in Gran Bretagna che ancora oggi viene utilizzata dalla Church of England come chiesa.

Il tratto della Watling Street che da Canterbury porta a Londra, quasi sicuramente è stato il tragitto che Cesare ha percorso durante la sua seconda invasione, mentre la strada romana vera e propria è stata costruita da Aulus Plautius agli inizi dell’occupazione dell’anno 43 dopo Cristo.

Le ricerche eseguite su questo tratto di strada hanno origine principalmente da tre fonti certe a noi pervenute e messe a confronto con i vari testi di autori antichi e con i reperti archeologici ritrovati attraverso gli ultimi due secoli.

Abbiamo già accennato a due delle tre fonti certe, e cioè la Tabula Peutingeriana del 1200 che riporta le strade dell’impero romano e l’Itinerarium Antonini della fine del quarto secolo dopo Cristo. In quest’ultimo documento vengono indicate non solo le stazioni di sosta e i centri abitati ma anche le distanze tra loro in miglia romane (il miglio dei romani è pari a 1.48 Km).

A questi due documenti spesso ne viene aggiunto un altro, la Cosmografia Ravennate, che elenca gli itinerari con i nomi delle relative località presenti durante l’Età bizantina ed è una rappresentazione del mondo allora conosciuto con un elenco di cinquemila città.

Chi l’abbia scritta e quando, è ancora oggi materia di dibattito ma si presume che sia stata composta a Ravenna, quando questa città faceva parte dell’impero bizantino come capitale dell’Esarcato d’Italia.

Per la parte che concerne specificamente il tratto di strada tra Canterbury e Londra, la Cosmografia Ravennate lista solo la città di Durobrabis (Rochester) mentre molto più dettagliate sono le altre due precedenti fonti che menzionano altre località come: Durolevo (Ospringe), Roribis (Sittingbourne), Madus (Cobham Park), Vagniacis (Springhead), Noviomago (Spring Park) per arrivare in ultimo alle porte di Londinio (Londra).

È interessante menzionare che tempo fa il quotidiano Guardian, nella rubrica Notes & Queries, chiese ai lettori come i romani avessero perfezionato la costruzione delle strade nel loro tipico modo e cioè il più possibile rettilineo. Uno dei lettori rispose che il metodo più facile eseguito dai romani, proprio su questo tragitto della Watling Street, fu quello di collocare un soldato su una collina vicina al luogo dove doveva partire la strada, un altro dove doveva finire ed il terzo in mezzo, essendo tutti e tre i soldati capaci di vedere il tragitto immediatamente davanti ad ognuno di loro e di vedersi anche tra loro. Le tre vedette avevano poi a disposizione un sufficiente numero di soldati che al loro comando ponevano delle bandierine lungo la linea del tragitto.

Un interessante studio pubblicato da RomanEraNames.Uk, intitolata Watling Street through Kent, ricostruisce il tragitto originale ed i centri abitati, servendosi anche di strumenti moderni come il Lidar e conferma il tracciato rettilineo della Watling Street romana e le postazioni riportate dai tre documenti antichi.

La tecnica dei romani, ci informa l’autore dello studio, era molto più complessa, perché le strade dovevano avere tre caratteristiche: la strada dritta, la strada pianeggiante e la strada che non costasse troppo per dover attraversare fiumi e ruscelli. Ed anche se in genere i romani preferissero utilizzare un tracciato già esistente, non lo avrebbero mai scelto, se il risultato non avesse rispettato le tre precedenti caratteristiche.

Prima di iniziare a scavare il fossato, quindi, venivano inviati alcuni soldati per cercare i principali passaggi fluviali, i passi di montagna e le paludi. Dove il terreno non era pianeggiante o vi erano dei boschi che ostruivano la vista, si costruivano torri di rilevamento composta da due torri in una: quella interna serviva per sostenere gli strumenti senza farli muovere, mentre quella esterna serviva ai topografi per far tracciare linee rette sul terreno martellando dei paletti di legno. Per allineare i paletti si usava una groma ed una catena fatta di maglie di metallo la cui estremità serviva per determinare il posto dove doveva essere conficcato il prossimo paletto.

Questo tratto della Watling Street è stato non solo un tipico esempio di una strada rettilinea romana ma e’ stato programmato e realizzato per appoggiare e supportare l’avanzata delle legioni durante l’invasione di Aulus Plautius. La Watling Street infatti fiancheggia la costa dell’estuario del Tamigi e tutti i centri abitati che sono sopravvissuti, sono delle località vicine alla costa dove le navi potevano approdare per portare rifornimenti all’esercito romano in marcia verso il centro della Britannia.

Oggi, una buona parte di questo tratto della Watling Street è sepolta sotto l’attuale A2 ed ha acquistato anche un valore raffigurativo per la Chiesa Anglicana:unisce simbolicamente la cattedrale di Canterbury, sede ufficiale del capo spirituale della Church of England, con Lambeth Palace, la residenza dell’Arcivescovo a Londra, la capitale del Regno Unito.

Tra le località indicate su questo percorso, la più conosciuta è l’antico presidio romano di Durobrivae (Rochester).

Oggi, la città di Rochester è un agglomerato urbano che comprende i paesi vicini di Chatham, Rainham, Strood e Gillingham e prima di arrivare al nome definitivo di Rochester, il termine ha subito vari mutamenti attraverso i secoli: da Durobrivae si è passati a Durobrivis e poi a Robrivis, a cui fu aggiunga la parola latina di caester. Nel 730, il monaco inglese Bede nomina questa località Hrofes caester, da cui si è passati a Rovescester ed infine nel 1610 a Rochester.

I romani trasformarono questo luogo prima occupato dai Celti in un insediamento fortificato e costruirono il ponte sul fiume Medway proprio sul luogo dove fu combattuta la prima battaglia dei due giorni che si concluse con la vittoria di Vespasiano sui fratelli Togodumnus e Caratacus, battaglia che spianò la strada all’Imperatore Claudio per la conquista della Britannia. Cassius Dio racconta che Vespasiano, comandante della II legione Augusta, non essendoci alcun tipo di ponte su questo fiume, ordinò ai suoi ausiliari di attraversare il fiume a nuoto, con tutte le armature addosso e con gli strumenti di battaglia. E quando giunsero sull’altra sponda, gli ausiliari attaccarono ed inflissero la prima sconfitta sui Cantiaci i quali, non riuscendo ad opporre resistenza perché sbalorditi da tanto coraggio, si ritirarono tra i boschi, dando tempo ai legionari di attraversare il fiume durante la notte e mettere in fuga il nemico il giorno dopo.

Gli ingegneri che hanno costruito l’attuale ponte sul fiume Medway durante il periodo vittoriano, hanno ritrovato le impronta lasciate dai romani: vi erano nove piloni fatti di pietra, di legno e di altre macerie, sovrastati da travi di legno che sostenevano la struttura e coperte da un tavolato che formava una superficie larga più di quattro metri. Su questo stesso luogo oggi sorge il Rochester Bridge che è un complesso strategico della Watling Street che unisce i due centri di Rochester e Strood e può essere attraversato dalle macchine, dai pedoni, dai ciclisti e dai treni.

La combinazione tra la facilità dei collegamenti di trasporti permessa dal ponte e la ricchezza del suolo della valle del fiume Medway furono la base della crescita economica di questa regione. Questa zona vide anche la nascita e il lungo periodo della supremazia della Royal Navy.

Dopo Rochester, la Watling Street ci porta a Londra.

QUANDO (LEGGENDA VUOLE…) BRUTUS ARRIVÒ DALL’ITALIA E FONDÒ LONDRA

Chi abbia fondato la città di Londra, la sua data ed il suo nome hanno fatto sempre parte di un mistero che ha sollecitato la fantasia ed esercitato le menti di molti appassionati della storia di questa città durante gli ultimi due millenni. Il mistero non è stato ancora risolto definitivamente, però è importante far conoscere le opere e alcune persone che, attraverso gli anni, hanno cercato di far luce su questo argomento.

Una leggenda vuole che la città di Londra sia stata fondata da Brutus of Troy e che la sua storia iniziasse in Italia.

Brutus era il pronipote dell’eroe troiano Enea, quest’ultimo figlio di Anchise e della dea Afrodite. Dopo la sconfitta di Troia, Enea fuggì con il padre e si stabilì in Italia e precisamente nel Lazio. Qui Enea ebbe un figlio chiamato Ascanio che a sua volta ebbe Silvio da cui nacque Brutus. Brutus, all’età di 15 anni, involontariamente uccise il padre con una freccia, durante una caccia e per questo motivo fu espulso dall’Italia. Egli si recò in Grecia, dove riunì un gruppo di esiliati troiani che erano diventati schiavi del re Pandraso e li istigò a ribellarsi. Dopo uno scontro sanguinoso, Brutus prese in ostaggio lo stesso re Pandraso. Il re, per essere liberato, permise che la figlia sposasse Brutus e gli diede delle navi e dei viveri. Con un grande numero di ribelli, Brutus riprese a navigare alla ricerca di una nuova dimora dove poter vivere in pace. Durante la navigazione, incontrò una piccola isola deserta e decise di fermarsi. Sull’isola vi era un tempio abbandonato, dedicato alla dea Diana, a Mercurio e a Giove e prima di addormentarsi egli supplicò la dea Diana affinché gli indicasse il luogo dove andare a vivere definitivamente.

Durante il sonno, apparve la dea che gli indicò una terra fertile e gentile chiamata Albion, su cui vivevano solo alcuni giganti. Brutus si mise di nuovo a navigare. Durante il viaggio incontrò un grande e forte guerriero chiamato Corineus, anch’egli discendente di Troia ed insieme approdarono in Gallia. Dopo tante battaglie e dopo aver sconfitto il re Goffarius, decisero di riprendere a navigare alla ricerca di Albion. Finalmente, approdarono sulla costa del Devon. Brutus, continua ancora la leggenda, mise il piede sulla prima pietra che incontrò, (oggi chiamata Brutus Stone) e disse: “Here I stand and here I rest. (Qui io sto e qui mi fermo).

Brutus inizia ad esplorare la nuova terra e la trova verde, fertile, piena di frutteti e di cacciagione, proprio come la dea Diana gli aveva pronosticato. E più si addentrava e più gli piaceva. Quando incontrano i pochi giganti, Corineus li fa fuggire perché dotato di superpotenza. Brutus distribuì le nuove terre tra i suoi comandanti e a Corineus assegnò la parte sud ovest, che in seguito fu chiamata Cornwall, affinché sterminasse per sempre i giganti che si erano rifugiati in quella parte dell’isola. Egli distrusse tutti i giganti ed in ultimo buttò a mare il loro leader, Gogmagog, che non si fece più vedere. Liberata l’isola da tutti i giganti, Brutus volle che l’isola fosse chiamata Britain, per tramandare nei secoli il suo nome. Ed egli ne fu il primo re. Subito dopo si mise alla ricerca di un posto adatto per costruire una nuova città che gli ricordasse la sua Troia. Trovò il luogo adatto sulle sponde del Tamigi. Qui fondò la sua città che chiamò New Troy (Nuova Troia). Era l’anno 2855 della creazione della terra e cioè l’anno 1108 prima della nascita di Cristo. Quando Brutus morì, la Britannia fu divisa tra i suoi tre figli che ebbe dalla moglie greca Ingroge: al più anziano, Locrinus fu data Loegria (in gallese Lloegr significa Inghilterra) con capitale New Troy; ad Albanactus fu assegnata Albany (Scozia) e a Camber fu dato Cambria (Wales): tre regni con una capitale ed un solo re. La leggenda continua raccontando che uno dei re che succedette Albanactus fu King Lud il quale, trovando New Troy in rovine, la rinnovò e le diede un nuovo nome: Caere-Lud, come Lud’s town ed in seguito London.

Questa leggenda fu scritta da Geoffrey of Monmouth, un monaco benedettino, poi vescovo di S. Asaph, che visse tra il 1090 ed il 1155 dopo Cristo, lo stesso autore che diffuse e abbellì la fiaba di King Arthur e che scrisse le profezie di Merlino.

Geoffrey nacque probabilmente a Monmouth nel Galles e fu un insegnante nei colleges universitari di Oxford che operavano in quel tempo. La sua opera maggiore è Historia Regum Britanniae nella quale egli narra, “per la prima volta” come egli stesso disse, la vita dei re della Britannia dall’avvento di Brutus fino all’invasione dei Sassoni. Geoffrey sostenne con vigore che la sua storia di Brutus descriveva effettivamente quanto avvenuto e come evidenza indicò un manoscritto molto vecchio, che lui stesso aveva letto e tradotto. Il manoscritto gli era stato regalato dal suo amico Walter, Arcidiacono di Oxford e che allora era conservato presso il Jesus College di Oxford.

Anche se buona parte della Historia Regum Britanniae di Geoffrey oggi viene considerata una falsificazione letteraria, la sua leggenda sulla fondazione di Londra non solo divenne molto popolare nel Medioevo ma in seguito fu idealizzata e narrata per diversi secoli da personaggi che volevano abbinare romanticamente la storia di Londra a quella della Roma di Virgilio, per così darle una “discendenza semi-divina”.

Già verso la fine del 1100, William of Newburgh, un altro monaco dell’ordine degli agostiniani, nel prefazio della sua opera Historia rerum Anglicarum, criticò Geoffrey of Monmouth per le sue “impudent fabrictions” (sfacciate fabbricazioni), ma è solo dal 1550 che si iniziò a contrastare apertamente la leggenda di Geoffrey; tre storici inglesi sono i più conosciuti per questo: William Camden, John Stow e William Maitland.

Camden nel suo libro Britannia (1586) espresse dubbi sulla leggenda di Geoffrey, ma non manifestò affatto il suo pensiero sulla loro attendibilità. Conoscendo la discussione accesa che in quegli anni circolava tra gli accademici, Camden ribadì e giustificò la propria neutralità citando Plinio il Vecchio, Marco Terenzio Varrone e perfino Sant’Agostino, i quali, secondo lui, avevano affermato che tutti sono liberi di esprimere le loro idee e che le persone che narravano fatti e prodezze di straordinario coraggio, molto spesso non credevano essi stessi a quel che dicevano.

C’è un altro motivo per cui Camden derise ma non contrastò il racconto di Geoffrey. Egli stesso afferma che lo scopo del libro Britannia, era quello di: restore antiquity to Britaine, and Britain to his antiquity, cioè il suo libro doveva servire a ridare il passato alla Britannia e la Britannia al suo passato. Lo stesso principio gli fu da guida negli altri due suoi lavori: Annales, la storia della Regina Elisabetta I e Remaines of a Greater Worke, Concerning Britaine, una collezione di saggi sui vari aspetti della cultura britannica.

Ed in questo, Camden fu molto condizionato dagli avvenimenti del suo tempo. Durante quegli anni, l’Inghilterra stava attraversando uno dei periodi più movimentati della sua storia in quanto il re Enrico VIII, non avendo ottenuto l’annullamento del suo matrimonio con Caterina d’Aragona, per poter sposare Anna Boleyn proclamò la separazione dalla chiesa Cattolica creando la Church of England ed autonominandosi capo della nuova chiesa. Egli fece seguire due leggi; “The First Suppression Act” del 1535 e poi, nel 1539 “The Second Suppression Act” con le quali si ordinava lo scioglimento dei monasteri cattolici e la confisca delle loro proprietà a favore della corona. Il Re nominò John Leland antiquario del Regno, con il compito di recuperare libri e manoscritti dai monasteri, dalle chiese e dalle cattedrali che venivano chiuse. Jonh Leland era uno storico e poeta del tempo che condivideva a pieno l’operato di Enrico VIII e nel 1546 presentò al Re il suo “Newe Yeares Gyfte” (il Regalo di Nuovo Anno), contenente il diario delle sue indagini ed il progetto di un libro in cui intendeva raccontare i viaggi e il risultato delle sue indagini. Non riuscì a realizzare questo progetto perché di lì a poco divenne matto e in pochi anni morì. I manoscritti, le note dei viaggi e le liste delle biblioteche monastiche raccolte da Leland, furono dati in dotazione a diversi collezionisti ma un importante numero di essi fu eventualmente depositato presso la Bodleian Library di Oxford. Le note ed i manoscritti di John LelandI furono consultate da molti storici e poeti del tempo, tra cui l’ardente protestante John Bale che redasse e pubblicò il “Newe Yeares Gyfte” con delle note chiaramente populiste e anti-cattoliche. Anche Camden subì il peso della narrazione di quel tempo.

John Stow ebbe un atteggiamento chiaro ma più sottile, quasi a voler giustificare Geoffrey. Stow pubblicò il London Survey nel 1598 ed affronta la leggenda di Geoffrey sin dai primi righi del trattato. Egli afferma che Geoffrey ha costruito la sua leggenda su uno sbaglio di traduzione, confondendo lo stato dei Trinobantes, citato da Cesare nei suoi Commentari, con la città Trinobantum e quindi Troynova. La giusta interpretazione, dice Stow, dovrebbe essere stata lo stato dei Trinobantes, riferentesi agli abitanti della regione dello Essex, dove viveva la tribù dei Trinobantes. Questa interpretazione, secondo Stow, avrebbe evitato tutta la teoria di Geoffrey sulla nascita di Londra. Oltretutto, continua Stow, storici e geografi del tempo come Strabo, Pomponius Mela e Cassius Dio asseriscono che prima che arrivassero i Romani, i britannici non avevano alcun insediamento che potesse essere chiamato città nel senso romano di civitas, perché gli abitanti locali vivevano in abitazioni fatti di legno grezzo e aggrovigliato, circondate da palizzate e da fossati.